北卡羅來納大學的心理學家Barbra Fredrickson用20年的時間研究人們在心情好和不好時工作方式的差別。研究結果表明,心情好的人能更好地看清全局,在事物之間建立起聯系,看到關系里的更多細節,而且能在有限的時間里做更多的事情。但心情不好的時候,更傾向于看到事情不好的一面。這個過程類似于藝術創造。很多倍受磨難的偉大藝術家在意志消沉的時候是不會作畫或創作的,他們是在痛苦的體驗之后才作畫。因此,公司想要獲得競爭力,就得從讓員工更快樂出發,需要一個體系能支持創造力轉化成實際的創新。因此,單單讓員工更加開心還不夠,還需要把“樂于接受挑戰”確立成一種處事方式。通過改善內部體系,讓員工將創造力變成企業可以從中收獲利潤的東西。

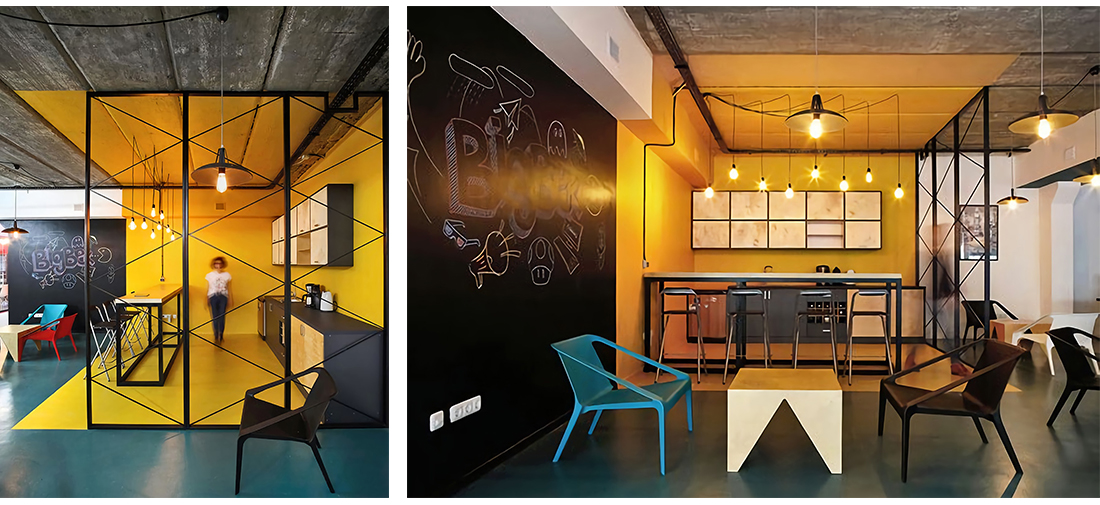

關于辦公場所的物理環境會如何影響績效和士氣,眾說紛紜。企業在創造空間的時候,不單單考慮如何支持人們直接的工作需求,也要支持他們對于幸福感的訴求。因此,設計能讓人們邂逅的“碰撞區”,能讓人安靜思考的空間,讓人們鍛煉身體或者邊走邊開會的戶外小道,以及讓人們聚到一起學習的社區空間,既實用又有趣。教育家David a. Sousa在他的著作《心靈、大腦和教育:神經科學對課堂的影響》中寫到,身體活動會給大腦輸送更多攜帶“燃料”的血液,當學習者四處活動時,他的大腦更為活躍。

企業也在逐漸了解活動的好處。經濟學人雜志曾報道“不活動對人體健康有害,無論之后花多長時間去健身房慢跑。”最新研究表明,工作時需要經常輕度活動,即使只是多次站立,也會調到坐著不會用到的肌肉。公司通過安裝站立式辦公桌、踏步機辦公桌或其他鼓勵身體活動的辦公家具,給員工提供工作中活動的支持。如今,中國企業那些充滿創造力、擁有成熟知識技能的員工對于辦公有了全新的需求和行為模式的變化。

中國,作為成長型市場的典型,也正面臨著相同的機遇和挑戰,如何提高員工的工作效率,同時保證員工的生理、心理、認知三方面的健康,并提高員工的幸福感,在日趨激烈的人才爭奪戰中保持優勢。成為了當今很多中國企業優先的戰略考量。為此,一個舒適且有內涵的辦公環境就顯得尤為重要。企業只需在此基礎上做一些辦公方式的改變,就能收獲員工的高能量。比如鼓勵面對面交流協作;營造出符合人體工學的座椅和辦公桌,辦公人員猶如安坐在傳統高度辦公桌前,得到同樣舒適感。員工有責任在工作中自律且專注,但是企業可以創造不同的環境,讓他們更有參與感、更有動力,而不是讓他們坐立不安。